Steuern und Abgaben

Steuerpolitik für die Oberschicht durch Referenden gestoppt

Wie viel Geld den Haushalten zum Leben bleibt, hängt nicht nur von ihrem Lohn oder Kapitaleinkommen ab, sondern auch von der Höhe der Steuern und Abgaben. Diese belasten die verschiedenen Einkommensklassen unterschiedlich stark. Die Schweizer Bevölkerung hat in der Verfassung festgelegt, dass hohe Einkommen und Vermögen anteilsmässig mehr Steuern zahlen müssen als tiefere. Wegen dieser «Besteuerung nach wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit» sind die Einkommenssteuern progressiv ausgestaltet. Bei den Krankenkassen ist aber das Gegenteil der Fall. Sie sind Kopfprämien und belasten deshalb tiefe und mittlere Einkommen deutlich stärker, wobei ein Teil durch die Prämienverbilligungen aufgefangen wird.

Vor allem in den 2000er-Jahren wurden die Steuern für hohe Einkommen, Vermögen und Erbschaften stark gesenkt – insbesondere in den Kantonen. Eine alleinstehende Person mit einem Einkommen von einer Million zahlt heute über 30’000 Franken weniger Steuern als im Jahr 2000. Während die hohen Einkommen überdurchschnittlich stark gestiegen sind, tragen sie also gleichzeitig deutlich weniger zur Finanzierung des Gemeinwesens bei als noch Mitte der 1980er Jahre. Für die grosse Mehrheit der Steuerpflichtigen änderte sich hingegen kaum etwas. Gegen Ende der 2000er-Jahre wurde diese Steuersenkungslogik gestoppt. Ein wichtiger Grund war der grössere Widerstand aus der Bevölkerung. Weitere Steuersenkungen wurden viel weniger akzeptiert, wodurch Steuersenkungen an der Urne scheiterten. Auf Bundesebene wurden alle Projekte abgelehnt. Ein anderer Grund war der politische Fokus auf die Unternehmenssteuern. Weil die Schweiz gezwungen war, die kantonalen Sonderregimes aufzugeben, mussten Bund und Kantone die Firmenbesteuerung anpassen.

Ungleiche Steuersenkungen

Im Jahr 2020 zahlte eine alleinstehende Person mit einem mittleren Lohn rund 13% ihres Einkom-

mens, also 10’140 Franken Steuern. Dies ist, bereinigt um die durchschnittliche Lohnentwicklung) fast gleich viel wie 1984. Die Steuern der Topeinkommen sind hingegen stark gesunken.

Quelle: Steuerbelastung in den Kantonshauptorten ESTV, eigene Berechnungen, vgl. Methodenanhang

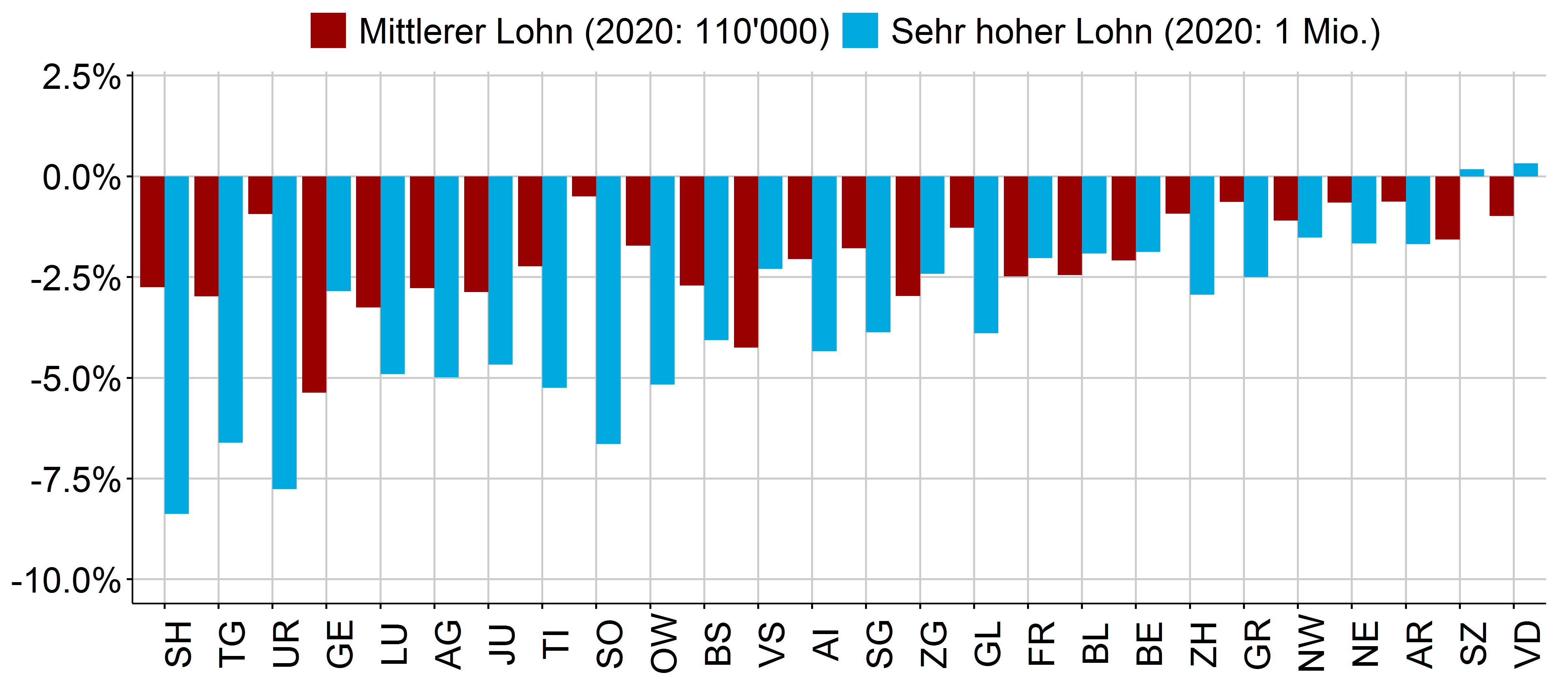

Wie Abbildung 15 zeigt, fällt die Entlastung bei Familien etwas gleichmässiger aus. Auf Bundesebene haben vor allem die Einführung des Verheiratetenabzugs, die Erhöhung des Zweitverdienerabzugs (beides 2008) sowie die Einführung des Elterntarifs (2011) dazu beigetragen. Auch in den Kantonen gab es Massnahmen zur Entlastung von Familien mit Kindern. Im schweizerischen Durchschnitt wog die Entlastung der Topeinkommen dennoch stärker. Insbesondere bei den Bundessteuern ist Familienpolitik via weitere Steuersenkungen kaum wirksam, denn fast die Hälfte der Familien mit Kindern zahlt gar keine Steuern auf Bundesebene.

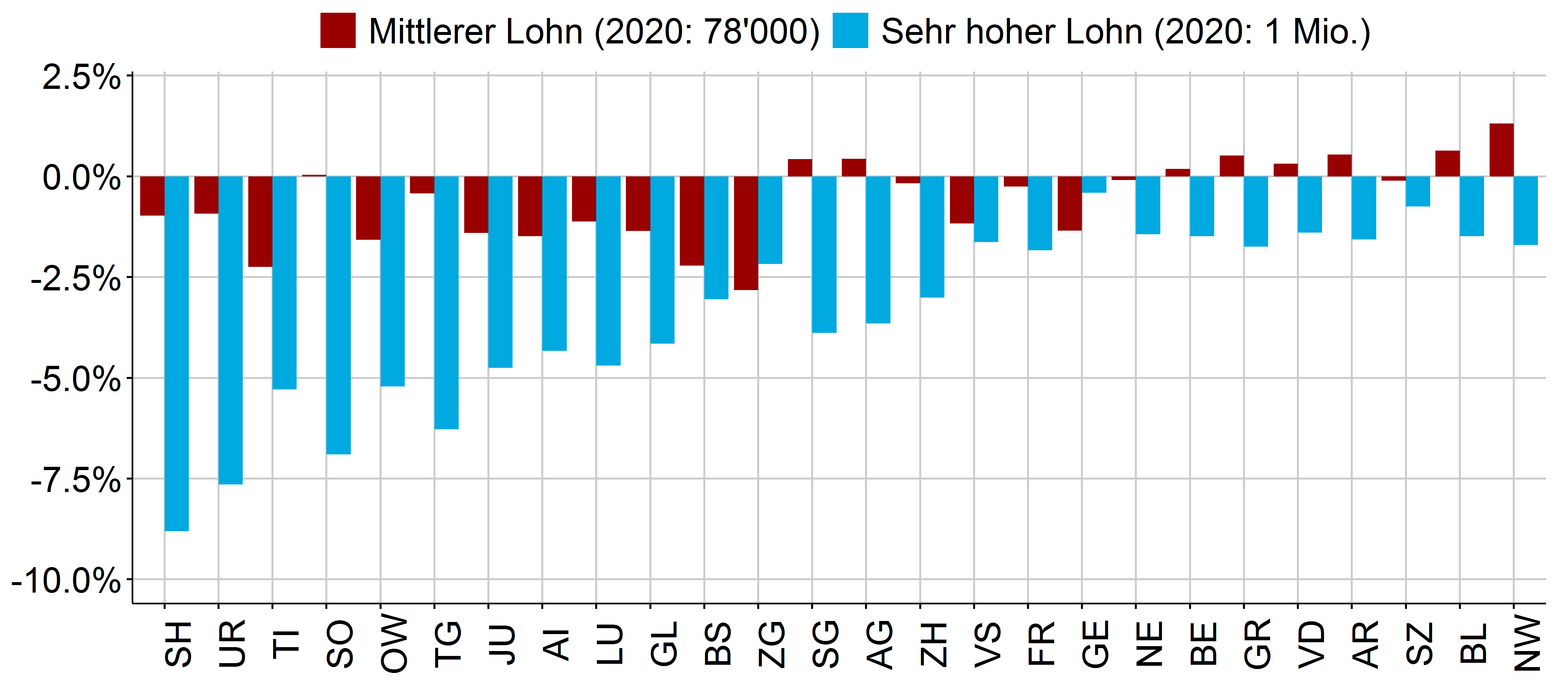

Eine alleinstehende Person in Schaffhausen mit einem Jahreseinkommen von 1 Mio. Franken zahlte 2020 gemessen an ihrem Einkommen mehr als 8 Prozentpunkte weniger Steuern als im Jahr 2000. Für eine Person mit einem mittleren Lohn reduzierten sich die Steuern knapp 1 Prozentpunkt.

Quelle: Steuerbelastung in den Kantonshauptorten ESTV, eigene Berechnungen, vgl. Methodenanhang

Die Politik, die wenige Spitzenverdienende begünstigt, widerspiegelt sich nicht nur bei den hier präsentierten durchschnittlichen Einkommenssteuersätzen. Die Unternehmenssteuerreform II brachte 2011 unter anderem eine reduzierte Besteuerung von Dividendeneinkommen bei qualifizierten Beteiligungen und die Steuerbefreiung von ausgeschütteten Kapitaleinlagen („Agioreserven“). Auch dank diesen Begünstigungen sparten hauptsächlich Spitzenverdienende Steuern. Auch bei den Vermögen und den Erbschaften wurden die Reichsten begünstigt (vgl. Lampart et al. 2015). Sie profitierten einerseits stark von der Abschaffung der Erbschaftssteuern für direkte Nachkommen in zahlreichen Kantonen. Andererseits wurden die Vermögenssteuern – ähnlich wie die Einkommenssteuern – am oberen Ende der Verteilung stärker gesenkt.

Eine Familie in Solothurn mit einem Jahreseinkommen von 1 Mio. Franken zahlte 2020 gemessen an ihrem Einkommen 7.5 Prozentpunkte weniger Steuern als im Jahr 2000. Für eine Familie mit einem mittleren Lohn wurden die Steuern um rund 2 Prozentpunkte gesenkt.

Quelle: Steuerbelastung in den Kantonshauptorten ESTV, eigene Berechnungen, vgl. Methodenanhang

Belastung durch Krankenkassenprämien zunehmend untragbar

Die Krankenkassenprämien gehören mittlerweile für viele Haushalte zu den grössten regelmässigen Ausgabenposten. Auf 2023 gibt es erneut einen Prämienschock von 6.6 Prozent. Ein Paar mit zwei Kindern wird erstmals 1’000 Franken im Monat bezahlen müssen, selbst wenn es ein HMO-Modell gewählt hat (Normalfranchise). Die durchschnittlichen Prämien haben sich seit der Einführung des heute gültigen Krankenversicherungsgesetzes 1997 mehr als verdoppelt. Weil die Krankenkassenprämien Kopf-Prämien sind, führte dies vor allem für Familien und Personen mit tiefen Einkommen zu einer starken Mehrbelastung. Um die Prämienlast für Familien und Geringverdienende abzufedern, gibt es in der Schweiz Prämienverbilligungen. Doch die Kantone erhöhten die individuelle Prämienverbilligung pro Kopf seit 1997 nur um etwas über 40 Prozent. Die Verbilligungen waren so nicht in der Lage, die höheren Prämien auszugleichen. Weil zudem die durchschnittlichen Löhne deutlich langsamer wuchsen, lasten die Prämien heute viel stärker auf den Haushaltsbudgets als noch vor der Jahrtausendwende.

Die durchschnittlichen Krankenkassenprämien sind real seit 1997 um über 140 Prozent gestiegen. Die individuelle Prämienverbilligung (ohne EL/Sozialhilfe) stieg hingegen nur um etwas über 40 Prozent, die durchschnittlichen Reallöhne sogar nur um 15 Prozent.

Quelle: Krankenkassenstatistik BAG, div. Statistiken BFS, eigene Berechnungen, vgl. Methodenanhang.

Der Bundesrat hat bei der Einführung des Krankenversicherungsgesetzes in den 1990er-Jahren versprochen, dass niemand mehr als 8 Prozent des steuerbaren Einkommens für die Krankenkasse ausgeben soll (Botschaft über die Revision der Krankenversicherung vom 6. November 1991, BBI 1992 I 93 (-292), S. 225). Dafür wurden die Prämienverbilligungen eingeführt. Dieses Sozialziel von 8 Prozent bedeutet, dass bei einer Familie mit zwei Kindern die Nettoprämien nicht mehr als 4 bis 6 Prozent des Bruttoeinkommens ausmachen dürfen. Von diesem Ziel haben sich Bund und Kantone längst weit entfernt.

Enorme Prämienlast 2023 trotz Prämienverbilligung

Heute ist die Prämienlast doppelt so hoch. Paare mit unteren und mittleren Einkommen zahlen – nach Prämienverbilligungen – 13 bis 15 Prozent ihres Einkommens für Krankenkassenprämien (freie Arztwahl). Selbst wenn sie ein «alternatives Versicherungsmodell» wie HMO wählen, kostet die Prämie immer noch mehr als 10 Prozent. Unsere Berechnungen wurden mit der Standardprämie gemacht (freie Arztwahl und Franchise von 300 Franken). Höhere Franchisen führen zwar zu tieferen Prämien. Aber die Haushalte müssen mehr aus der eigenen Tasche bezahlen. Bei Modellen ohne freie Arztwahl sind die Prämien 10 bis 15 Prozent tiefer.

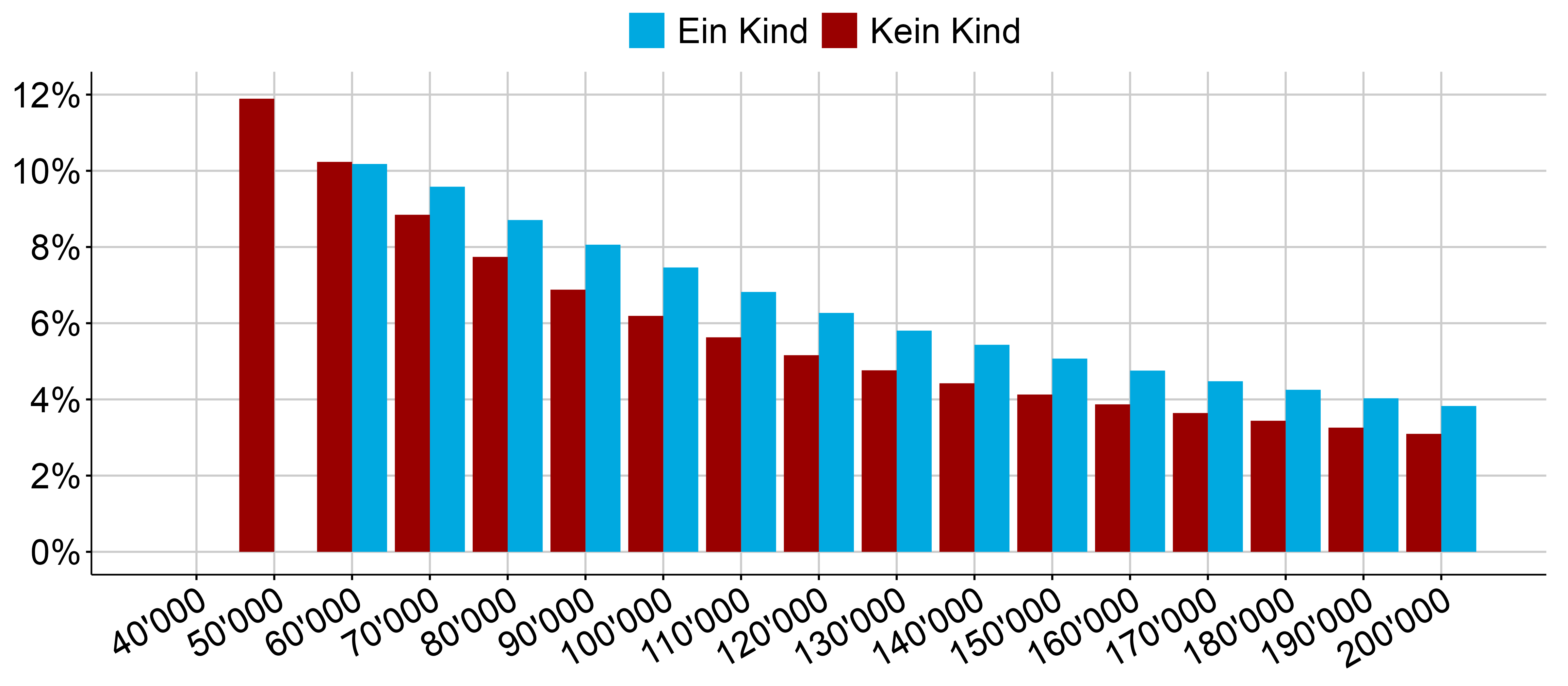

Eine Alleinstehende (obere Grafik) mit einem Kind und einem Jahresbruttolohn von 60’000 Fran

ken wird im Jahr 2023 durchschnittlich 10 Prozent ihres Einkommens für die Krankenkassenprä-

mien bezahlen müssen (nach Abzug der Prämienverbilligung). Für ein Paar (untere Grafik) mit

zwei Kindern und einem Jahresbruttolohn von 70’000 Franken beläuft sich die Prämienlast auf 14

Prozent. Beide Grafiken zeigen die Prämienbelastung für Personen, die keine Sozialhilfe empfangen. Die Krankenkassenprämien von Personen, die Sozialhilfe erhalten, wird vom Sozialamt übernommen.

Für ein Paar mit zwei Kindern und einem Jahresbruttolohn von 70’000 Franken beläuft sich die Prämienlast auf 14 Prozent. Beide Grafiken zeigen die Prämienbelastung für Personen, die keine Sozialhilfe empfangen. Die Krankenkassenprämien von Personen, die Sozialhilfe erhalten, wird vom Sozialamt übernommen.

Quelle: Eigene Berechnungen, vgl. Methodenanhang

Gegenüber dem Jahr 2000 ist die Belastung für alle Einkommen stark gestiegen, am stärksten jedoch für untere Einkommen. Für Alleinerziehende mit einem Kind lag die Belastung im Jahr 2000 immer unter 4 Prozent, heute liegt sie bei tiefen Einkommen bei über 10 Prozent des Bruttoeinkommens. Genauso bei Paaren mit 2 Kindern: Von 2000 bis 2019 hat die Belastung bei einem Einkommen von 55’000 Franken von 4 auf 12 Prozent zugenommen.

Kantone reizen gesetzlichen Spielraum aus

Die nationale Gesetzgebung gibt vor, dass Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen Prämienverbilligung von mindestens 80 Prozent für ihre Kinder, resp. Mindestens 50 Prozent für junge Erwachsene erhalten. Diese Mindestverbilligungen sind seit 2021 in Kraft. Davor waren die Kantone verpflichtet, die Prämien von Kindern und jungen Erwachsenen um mindestens die Hälfte zu verbilligen, wobei manche Kantone schon vor der Gesetzesänderung grosszügigere Prämienverbilligung für Kinder gewährten.

Bei der Berechnung der Prämienbelastung werden die entsprechenden Zahlen verwendet. Das Bundesgericht (8C_228/2018) hatte Anfang 2019 in Bezug auf den Kanton Luzern entschieden, dass die Einkommensobergrenze für diese Mindestverbilligung zu tief angesetzt war. So wurden viele Anspruchsberechtigte vom Bezug der Prämienverbilligung ausgeschlossen, obwohl sie ein Recht darauf gehabt hätten. In der Folge haben der Kanton Luzern und weitere Kantone die Obergrenze erhöht. Die Einkommensgrenzen bleiben aber in mehreren Kantonen zu tief, auch bei konservativer Interpretation des Bundesgerichtsurteils.

Weiter fällt auf, dass die Berechnung der Mindestverbilligung von den Kantonen generell unterschiedlich umgesetzt wird. So interpretieren einzelne Kantone den Mindestanspruch so, dass die Familie insgesamt mindestens 80 Prozent der Kinderprämien erhalten soll, andere berechnen die Verbilligung für Kinder und Erwachsene separat.

Weitere Themen lesen

Informiert bleiben

Informiert bleiben

Kontakt

Schweizerischer Gewerkschaftsbund SGB

Monbijoustrasse 61, 3007 Bern

Tel. +41 (0)31 377 01 01