Vermögen und Topverdienende

Die Verteilung der Einkommen und Vermögen

Für die grosse Mehrheit der Haushalte sind die Löhne die wichtigste Einkommensquelle. Ungefähr jeder zehnte Haushalt bezieht hingegen ein Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit. Weitere Einkommensquellen sind Renten oder Ertrag aus Kapitalbesitz. In den letzten Jahren hat sich eine wachsende Anzahl Studien mit der Frage beschäftigt, wie die Einkommen in verschiedenen Ländern verteilt sind. Die nachfolgende Abbildung zeigt für verschiedene Länder, welchen Anteil am Gesamteinkommen das einkommensstärkste Prozent bezieht. Im Gegensatz zu früheren Berechnungen werden hier einzelne (erwachsene) Personen und nicht Steuerpflichtige betrachtet. Das Einkommen von gemeinsam besteuerten, verheirateten Paaren wurde dafür gleichmässig auf beide Personen aufgeteilt. Die Schätzungen beruhen sowohl auf Einkommenssteuerdaten, als auch auf Umfragen.

Die Schweiz liegt bei der Einkommensungleichheit im europäischen Mittelfeld. Dennoch ist der Einkommensanteil des obersten Prozents der Bevölkerung auch in der Schweiz gestiegen, seit den 1990er Jahren bis zur Finanzkrise um rund zwei Prozentpunkte. Seither schwankt der Anteil der Topeinkommen um 11 Prozent aller Einkommen. Verantwortlich für diese Entwicklung sind vor allem die Löhne, aber auch Einkommen aus Kapital und selbstständigem Erwerb, die bei den Topverdienenden stärker gestiegen sind als in der restlichen Bevölkerung.

Das einkommensstärkste Prozent bezieht heute 10.6 Prozent aller Einkommen. In den 1970er-

und Anfang der 1990er Jahre lag der Anteil der Topeinkommen noch tiefer. Nebst dem Niveau hat

auch die Volatilität des Anteils der Topeinkommen zugenommen.

Quellen: USA 1950-1961, Fisher-Post (2020); USA 1962-2016, Piketty, Saez & Zucman (2016); Frankreich 1950-2014, Garbinti, Goupille-Lebret & Piketty (2018); Frankreich 2014-2016 und restliche Länder: Blanchet, Chancel & Gethin (2020)

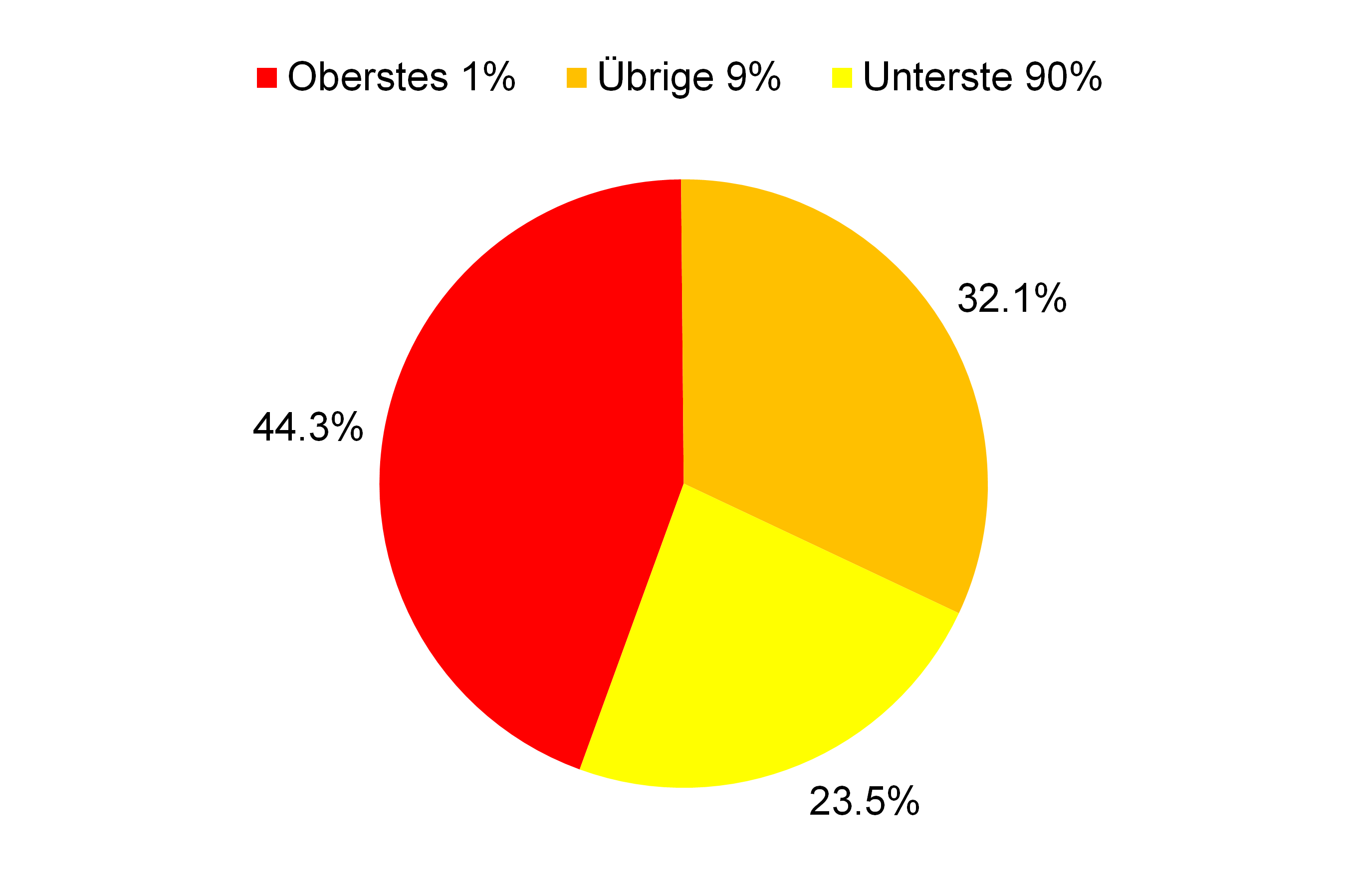

Die Vermögen sind in der Regel noch ungleicher verteilt als die Einkommen. Für die Schweiz trifft dies besonders deutlich zu. Das reichste Prozent der Steuerpflichtigen besass 2019 über 44 Prozent aller versteuerten Reinvermögen in der Schweiz (vgl. Abbildung 12). Wie die Einkommensungleichheit hat auch die Vermögensungleichheit in den letzten Jahren zugenommen. 2003 besassen 3 Prozent der Bevölkerung die Hälfte aller Vermögen. 2019 waren es nur noch 1.6 Prozent. Diese 1.6 Prozent der Steuerpflichtigen besitzen also gleich viel, wie die restlichen 98.4 Prozent zusammen.

Die Pensionskassenvermögen sowie die Vermögen in der freiwilligen Vorsorge 3a sind in der Schweiz steuerfrei und sind deshalb in dieser Statistik nicht berücksichtigt. Es gibt bis jetzt keine Statistik, welche die Verteilung inklusive dieser Vermögen detailliert für die Schweiz aufzeigen kann.

Das Reinvermögen der reichsten zehn Prozent der Schweizer Steuerpflichtigen war 2019 mehr als

drei Mal so hoch wie das Reinvermögen der restlichen neunzig Prozent zusammen.

Quelle: Vermögensstatistik der natürlichen Personen ESTV, eigene Berechnungen, vgl. Methodenanhang

Zur Erläuterung: Das Reinvermögen entspricht allen steuerbaren Vermögenswerten abzüglich der Schulden. Steuerbare Vermögenswerte sind Geld-, Wertschriften-, Immobilien- und Grundbesitz, aber auch der Besitz einzelner weiterer Wertgegenstände (wie bspw. Autos oder Kunst- und Schmuckgegenstände). Nicht steuerpflichtig sind Rentenansprüche aus der beruflichen Vorsorge (2. Säule), der gebunden Selbstvorsorge (3. Säule) und der Hausrat. Sie sind deshalb in der Statistik nicht berücksichtigt. Immobilien werden zudem nach einem geschätzten Verkehrswert erfasst. Dieser liegt in der Regel unter dem tatsächlich erzielbaren Marktwert, wodurch die Immobilienvermögen unterschätzt werden.

Einkommensentwicklung 2000 bis 2023: Topverdiener profitieren

Obwohl die Löhne real gestiegen sind, hat die grosse Mehrheit 2023 nicht viel mehr zum Leben als im Jahr 2000. Das verfügbare Einkommen (Lohn minus Steuern, Abgaben und Mieten) hat sich bei den tiefen und mittleren Lohnklassen real nur wenig erhöht. Die hohen und höchsten Einkommen haben heute hingegen mehrere Hundert bis mehrere Tausend Franken pro Monat mehr auf dem Konto. Wie wir in den vorangehenden Kapiteln aufgezeigt haben, sind die Gründe dafür vielfältig: Höheres Lohnwachstum bei den Toplöhnen, Steuererleichterungen für Spitzenverdienende, gestiegene Krankenkassenprämien und Kürzungen bei den Prämienverbilligungen. Dazu kommt, dass auch die Wohnungsmieten in den letzten Jahren deutlich gestiegen sind, was ebenfalls tiefe Einkommen und Familien überproportional belastet.

Weitere Themen lesen:

Informiert bleiben

Informiert bleiben

Kontakt

Schweizerischer Gewerkschaftsbund SGB

Monbijoustrasse 61, 3007 Bern

Tel. +41 (0)31 377 01 01